faute

-

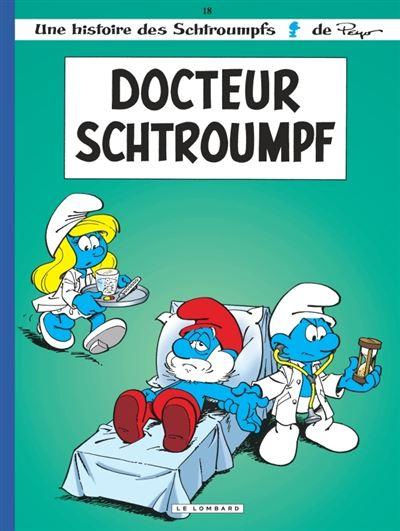

Le syndrome du Schtroumpf

- Le 2024-02-26

- Dans Articles les plus récents

Vous avez mal au coccice ?

Vous souffrez du syndrome du Schtroumpf !

Comme, j’en suis sûre, pas loin de 100 % des Français !

Bon d’accord, c’est une supposition, je n’ai pas fait d’enquête.

Et puis, je sais, certains pourraient s’empresser de me faire remarquer que j’ai fait une faute d’orthographe. Je le sais aussi, c’est l’idée. On écrit bien « coccyx », avec x comme dans « dix ».

Quel rapport avec les Schtroumpfs ?

Ce que j’appelle le « syndrome du Schtroumpf », c’est cet abîme d’indécision orthographique dans lequel on peut plonger parfois au moment de mettre par écrit un mot que l’on- connaît (a priori) par cœur,

- utilise (sans y penser) à l’oral et…

- ne sait (finalement peut-être) pas écrire !

Comme… « Chtroumf » ! -

Plecsi, mon beau plexi

- Le 2023-01-19

- Dans Articles les plus récents

Le pleXiglas ! Depuis la pandémie, plus ou moins épais, plus ou moins stables, toujours transparents (par définition), les écrans de plexiglas sont partout, entre eux et nous.

Mais qu’est-ce donc, exactement, le plexiglas ?

Voyons quelques définitions proposées par les dictionnaires :

Larousse en ligne : nom d’un poly(méthacrylate de méthyle). (nom déposé)

Le Robert en ligne : plastique dur transparent imitant le verre. (nom déposé)

Académie française : XXe siècle. Emprunté de l’allemand Plexiglas, nom déposé, lui-même formé de plexi‑, tiré du latin plectere, « courber, tourner, tordre », et de l’allemand Glas, « verre ».

Résine synthétique qui, sous l’effet de la chaleur, devient transparente et incassable, et sert à la fabrication de divers objets.

Chacun son style... ! Chacun mémorisera la définition de son choix… Mais autant mémoriser avec l’orthographe de ce nom masculin issu d’un nom de marque. (De ces 3 dictionnaires, seul Larousse demande le P majuscule.)

Et voici la minute « figure de style » : un nom propre employé à la place d’un nom commun – et devenu un nom commun –, c’est une antonomase. Vous savez ? comme pour « poubelle », « frigidaire », ou encore « formica ».

En bref, le plexiglas, de son petit nom le « plexi », et non le « plecsi », est donc étymologiquement un « verre malléable », et il est plus que jamais incontournable (par mesure d’hygiène, s’entend).

(photo prise non loin de chez moi...)